一、前言

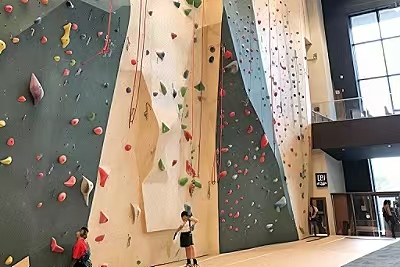

学校攀岩墙已成为提升学生体能与综合素养的重要载体。面对顶绳攀爬区与抱石墙两种主流技术路线,校方需在安全、教学、空间、运维四个维度做出科学取舍。本文以专业视角对比两种形式的结构特性与教育理念,为教育管理者提供可信赖的决策依据,并确保学校攀岩墙在全生命周期内安全、高效、可持续运行。

二、术语界定

顶绳攀爬:攀爬者通过上方固定锚点与保护绳索相连,坠落距离短,需专人操作保护。

抱石墙:单段高度有限,底部铺设缓冲垫,无需绳索保护,强调短时爆发力与动作技巧。

三、安全体系比较

顶绳攀爬

依赖绳索、安全带、保护器三重防护,坠落冲击力由锚点与绳索吸收。

锚点需定期无损检测,保护员须持证上岗,形成闭环管理。

抱石墙

风险集中于坠落瞬间,缓冲垫厚度、搭接方式、回弹系数须符合行业规范。

无需他人保护,减少人为失误,但对攀爬者自我保护意识要求更高。

四、教学适用性

学校攀岩墙若承担班级集体课,顶绳攀爬可让教师统一控制节奏,学生轮流体验,教学秩序清晰。

抱石墙路线短小、动作密集,更适合分组探究式教学,学生可多次尝试、快速迭代动作,培养问题解决能力。

新课标强调“学、练、赛”一体化,抱石墙可灵活布置趣味赛,顶绳攀爬则利于阶段性高度挑战,两者互补可形成完整教学闭环。

五、场地与空间需求

顶绳攀爬需满足上方锚点承载与坠落净空,对房屋净高、顶部结构有刚性要求;若学校攀岩墙位于旧体育馆改造区域,须追加钢结构加固。

抱石墙横向展开,垂直高度低,可充分利用走廊转角、架空层等边际空间,对原建筑改动小,适建性更强。

在新建综合馆中,可采用“分区共构”思路:一侧布置顶绳区,另一侧设置L型抱石区,中间预留2米安全通道,防止坠落物交叉干扰。

六、建设与运营成本

顶绳攀爬除墙面外,需配备绳索、安全带、保护器、头盔及上方锚点,初期投入较高;后期需持续投入绳索更新、锚点检测费用。

抱石墙主要成本集中于缓冲垫与墙体结构,无需复杂上部锚固系统,后续仅需垫面清洁与接缝维护,长期支出可控。

若学校攀岩墙经费有限且缺乏专职保护教师,优先建设抱石墙可降低一次性投入与运维压力。

七、维护管理要点

顶绳攀爬区应建立“绳索使用档案”,每季度进行视觉与手感筛查,发现硬化、起毛即报废;锚点每年委托第三方进行无损检测并出具报告。

抱石墙缓冲垫需每日翻转通风,防止长期受压产生永久形变;接缝处魔术贴失效后须及时更换,避免绊倒风险。

无论何种形式,学校攀岩墙均应设置“日检、周查、月评”三级维护制度,确保设施始终处于安全可用状态。

八、选型决策模型

步骤一:明确教学目标

以普及体验为主,优先顶绳攀爬;

以技能拓展与社团竞赛为主,可加大抱石墙比例。

步骤二:评估空间条件

室内净高低于六米且顶部无承重构件,抱石墙是唯一可行方案;

新建综合馆或室外高塔,可同步规划顶绳攀爬。

步骤三:核算运维资源

学校攀岩墙若配备专职教师与持保护证教练,可运行顶绳攀爬;

兼职教师为主、经费有限时,抱石墙维护压力更小。

步骤四:安全文化匹配

校内已建立“保护操作SOP”与“装备报废制度”,可承载顶绳攀爬;

若安全管理体系尚在搭建,建议先以抱石墙为试点,逐步完善。

九、混合配置建议

多数校园场景呈现“大班普及+社团提高”双重需求,学校攀岩墙可采用“分区共构”策略:

设置4—6条顶绳攀爬线路,高度控制在8米内,满足课堂集中教学;

布置L型抱石墙,高度3.5米,配置整体缓冲垫,供社团自由训练。

两区之间预留安全通道,并共用更衣、观摩、器材存放功能,实现空间复合利用。

十、结论

学校攀岩墙并非单一产品,而是与教育理念、空间条件、运维能力深度耦合的系统工程。顶绳攀爬与抱石墙各有不可替代的教育价值与安全边界,校方应依据“教学—空间—成本—安全”四象限评估法,理性选择或混合配置,方可实现学校攀岩墙可持续运营,为学生提供安全、高效、富有挑战的垂直课堂。

24小时客服电话:400-640-7776 手机15639090097 传真:0371-86520280版权所有 豫ICP备07500855号-2营业执照